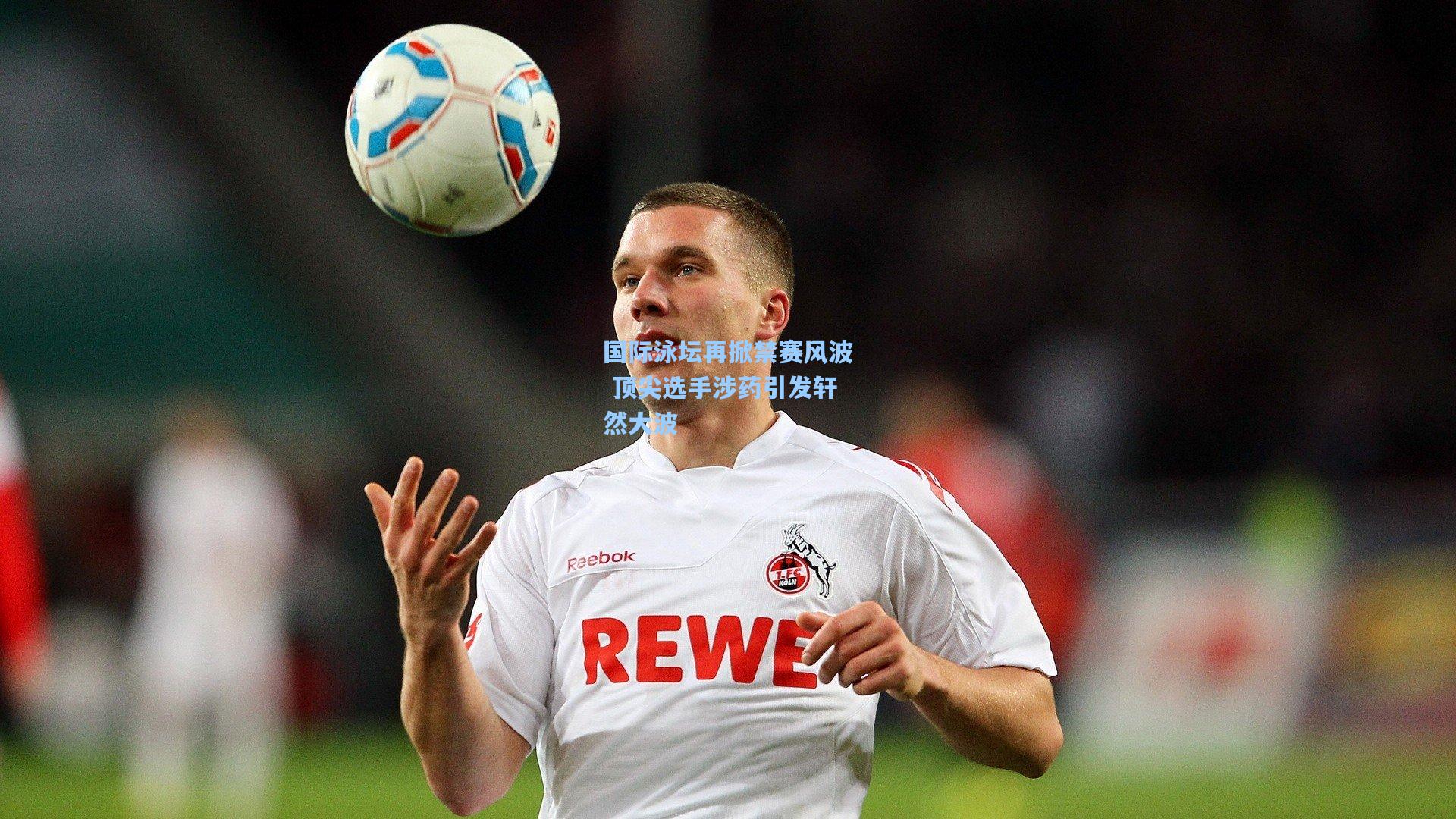

国际泳坛再掀禁赛风波 顶尖选手涉药引发轩然大波

国际泳坛近日陷入一场前所未有的南宫体育禁赛风波,多名顶尖运动员因涉嫌使用违禁药物被临时禁赛,引发全球体育界的广泛关注,这一事件不仅撼动了ng体育即将到来的世锦赛阵容,更让公众对反兴奋剂体系的公正性与透明度提出质疑。

事件始末:突袭检测引爆争议

据国际泳联(FINA)官方通报,在上月一次针对多国运动员的突击药检中,来自三个国家的四名选手被检出合成代谢类固醇类物质呈阳性,涉事运动员包括两位世界冠军和一位奥运奖牌得主,其中一人更是被誉为“下一代泳坛领袖”,由于检测结果处于复核阶段,国际泳联以“保护程序公正”为由暂未公开具体名单,但这一做法反而加剧了舆论的猜测与不满。

“我们遵循《世界反兴奋剂条例》的保密条款,但绝不姑息任何违规行为。”国际泳联反兴奋剂委员会主席在新闻发布会上强调,部分体育律师指出,匿名处理可能掩盖检测流程中的漏洞,某涉事选手的团队声称,样本运输链存在温度记录缺失的问题,质疑结果有效性。

连锁反应:赛事格局与商业合作受冲击

此次禁赛风波直接影响了多站世界杯分站赛的竞争格局,原定于下月举行的巴黎站比赛中,三个热门项目的夺冠赔率因选手退赛而彻底洗牌,赞助商也迅速采取行动,某运动品牌紧急暂停了与一名涉事运动员的代言谈判,并声明“对违反体育精神的行为零容忍”。

更深远的影响在于公众信任的崩塌,社交媒体上,#纯净体育#话题下涌现数万条评论,有网友直言:“如果顶尖选手都在作弊,我们还能相信哪些成绩?”反兴奋剂机构WADA前官员约翰·霍克斯在接受采访时警告:“当运动员的光环与禁药阴影重叠,整个体育产业的商业价值都会受损。”

历史对照:禁药顽疾为何屡禁不止?

回顾泳坛历史,禁药丑闻并非新鲜事,2016年里约奥运会前,俄罗斯游泳队因系统性服药被集体禁赛;2019年世锦赛上,某亚洲名将因利尿剂阳性被剥夺金牌,但此次风波的特殊性在于涉事选手分布广泛,且检测物质属于新型合成制剂,可规避传统检测手段。

“这与反兴奋剂技术的猫鼠游戏有关。”生物化学专家丽莎·吴博士分析称,“新型药物半衰期极短,常规赛外检测窗口难以捕捉,除非增加基因标记等前沿技术,否则漏网之鱼会持续出现。”国际泳联数据显示,2023年全球泳坛药检数量同比增加12%,但阳性率却上升了1.ng体育app8个百分点,印证了检测与违规的同步升级。

运动员声音:压力下的两难抉择

在一片谴责声中,部分现役运动员呼吁理性看待禁赛事件,美国名将莱恩·墨菲在社交媒体发文:“99%的运动员是干净的,但少数案例足以摧毁整个项目的声誉。”而匿名接受采访的某欧洲选手坦言:“当商业赞助与奖牌直接挂钩时,年轻选手可能被迫铤而走险。”

这种压力在职业化程度较高的项目中尤为明显,据《游泳世界》杂志调查,超过60%的受访运动员认为“现有反兴奋剂教育流于形式”,未能真正遏制服药动机,澳大利亚反兴奋剂机构近期推出的“心理支持计划”或许提供了一种新思路——通过运动心理学家介入,帮助选手应对竞技焦虑。

改革呼声:透明化与科技双轨并行

面对危机,国际泳联宣布将成立独立调查小组,并计划在明年试行“检测全流程直播”制度,允许选定媒体监督样本采集过程,WADA已拨款200万欧元用于开发基于人工智能的异常代谢图谱分析技术,目标在2025年前将检测准确率提升至99.9%。

但批评者认为,制度层面的改革更为关键,体育伦理组织“公平竞赛”主张建立“终身追责制”,即无论退役多久,一旦发现历史用药证据就取消全部荣誉,该提议得到包括英国、加拿大在内的多国泳协支持,但遭遇法律界关于“追溯时效”的争议。

未来展望:风暴中的泳坛何去何从?

随着听证会日期临近,这场禁赛风波或将持续发酵,无论最终裁决结果如何,事件已暴露出竞技体育在商业化与纯洁性之间的深层矛盾,正如国际奥委会主席托马斯·巴赫所言:“体育的价值不在于金牌数量,而于它能否为下一代树立正确的榜样。”

对于普通观众而言,或许唯一能确定的是:当泳池里的浪花溅起时,那些看不见的暗流,远比想象中更为汹涌。